新型コロナの影響でD2C事業に目を向けるメーカーさんが多くなっていますね。

先行きが不透明な時代なので、今までとは違った販売チャネルを確保したい、という事業者が増えており、最近特にD2C事業に関する問い合わせが増えています。

そこで今回、D2C事業の立ち上げから、事業拡大を実際にサポートしている経験を元に、D2C事業のかしこい始め方、事業として軌道に乗せるまでのオススメステップなどを解説していきます。

D2Cとは?なぜ今メーカーはD2Cに目を向けるべきなのか?

D2Cとは「Direct to Consumer」。

「製造者がダイレクトに一般消費者に商品・製品を届ける」というビジネスモデルを指します。

今まで多くのメーカーは、卸売業者を通じて、小売店舗に商品を流通させ、ようやくお客様に商品を届けることができていました。

しかし、インターネットや通信販売インフラの発達によって、卸売業者・小売店を経由しなくても、商品を直接お客様に届けることができるようになりました。

これは中間費用の削減以上の影響をメーカーにもたらすようになりつつあります。というのも…

不景気・先行き不透明によって

メーカーが卸売・B2Bだけでは食えなくなっている

なぜ今、多くのメーカーがD2Cに目を向けるようになっているのか?というと…

不景気・円安・物価高騰などにより、メーカーが卸売やB2Bだけでは食えない時代になっている、という背景があります。それを象徴的に表しているツイートを見かけました。

でもね〜

— 井川 意高 本アカ (@mototaka728) August 10, 2022

ほとんどの国民と中小企業にとって、政治と壺売りの関係よりも、物価高の方が急迫した問題じゃね?

オレの知ってる中小企業も原価が30%上がったけど、イオンが値上げを認めてくれないから、首括るしかないって肩落としてたぞ

めちゃくちゃリアルな話し。原価が30%上がっても販売先が値上げを認めてくれないなら首括るしかないですね。エンドユーザーさんと商売できなきゃ中小企業はジリ貧です。 https://t.co/oDJKDPhyBG

— 出口 泰博|出口化成 (@yasuhiroid) August 10, 2022

昭和の時代のように小売店や卸売業者が山ほどいた時代と違い、今は良くも悪くも、統廃合が進んで、小売事業者や卸売事業者は強者ばかりです。そして、こうした事業者が物価高騰によるコストアップ分を引き受けてくれない場合、メーカー側が泣くしかない状況が生まれています。

こうした不透明な時代へのリスク回避の意味でも、D2C事業はいま多くのメーカーが注目している新たなビジネスモデルといえるでしょう。

D2C事業のメリット・デメリット

では具体的に、メーカーがD2C事業をはじめた場合、どんなメリットを得られるのでしょう?またどんなデメリット・リスクを引き受ける必要があるのでしょうか?カンタンにまとめてみました。

メリット1)売上をコントロールできる

もっとも大きなメリットは、売上をコントロールできるようになること。

直接エンドユーザーとつながりができるため、売上が必要なときに、すぐに手を打つことができます。こうした状況は、事業経営の面で、とても安心できるものではないでしょうか。

一方…

卸売や小売店を経由する場合、自社商品をどう販売してくれるかのコントロールは卸売や小売店の担当者が完全に握っています。

棚のどこに商品を置いてもらえるか?競合商品がたくさんある中で、自社商品をどう優先的に扱ってもらうか?メーカー側はほとんどコントロールできません。

結果的に、いくら事業計画を練ったとしても、そうしたコントロールできない部分で売上・実績が変わってしまいます。ただでさえ先行きが不透明で、変化も激しい今の時代…こうした不確実性は、事業の成長に大きくブレーキをかけることになります。

こうした不確実性をなくすことができる点が、D2Cの大きなメリットの1つです。

メリット2)高粗利

そしてもっともイメージしやすいのが高粗利であること。

業種・業界によりますが、メーカーが卸売や小売店を経由して商品を販売する場合、小売価格と比べて3〜4割ほどを中間業者が持っていくケースがほとんどです。

こうした中間業者を経由せず、直接小売価格でお客様にお届けできるため、粗利が増えるのは当然といえるでしょう。

しかしD2Cのメリットはこれだけではいけません。

メリット3)値上げ・高価格販売を気兼ねなくできる

それが、取引先に気兼ねなく、値上げできること。

卸売事業者も小売店も、仕入れという性質上、できるだけ安く買い叩くのが仕事ですし、その道のプロです。また売り手でもある彼らはどうしても「価格競争力」を意識して、相場を大きく逸脱した価格の商品は取り扱ってくれないことが多いです。

どんなにメーカーが品質を高め、ブランディングに力を入れていようと、それまでの相場や商慣習から「こんな価格じゃ売れないよ」と、ひと言で値上げや高価格販売を認めてくれないケースがほとんどでしょう。

D2Cであれば直接エンドユーザーを相手にするので、こうした制限がありません。お客様に納得してもらえれば相場の2倍でも、3倍でも、6倍の価格を付けたとしても購入してもらえます(実際に僕のクライアントは相場の3〜6倍で販売しています)。

冒頭に紹介したツイートにもあるように、こうした値付けの自由度が生き残りを左右する時代になっています。これが、多くのメーカーがD2C事業に目を向けるようになっている、理由です。

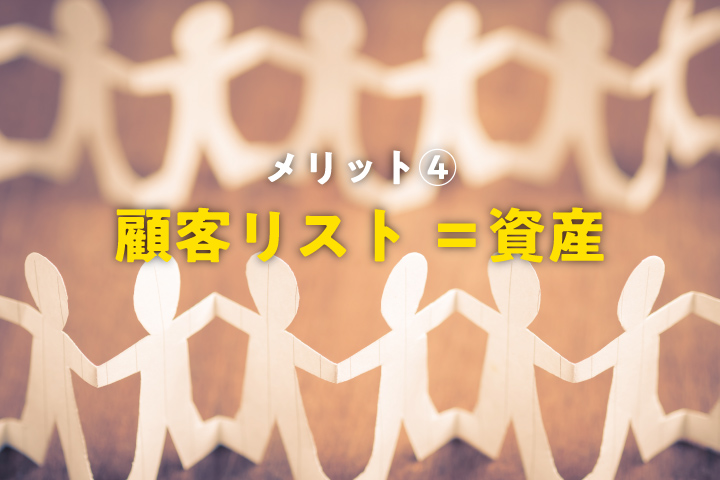

メリット4)顧客リストが収益を生み出す”資産”に

売上がコントロールできることとつながりますが…

D2C事業は、自社と直接つながりのあるファン層をつくることができます。そしてこれが、そのまま売上や収益をもたらしてくれる”資産”となります。

またどうしても”商圏”を持つことが多い卸売事業者や小売店舗とはちがい、そうした”資産”と呼べるお客様との関係を、日本全国にまで広げることができます。

事業の拡張性という面でも、なにかあった時のリスク回避の面でも、優れたD2C事業をつくれれば、新たな収益の柱として事業拡大の大きな武器となるでしょう。

一方、これだけ大きなメリットを得られるのですから、引き受けなければいけないデメリットやリスクも当然あります。

デメリット1)軌道に乗せるまでに時間がかかる

新たな事業なので、当然軌道に乗せるまでに時間がかかります。

軌道に乗せるとは、①収益化すること、②社内インフラが整ってつつがなく業務が回るようになること、これら2つの面を指します。

収益化しないと事業として継続できないことは当然ですが、社内インフラが整っていないといくら売上が上がっていても、運用面がガタガタになって、結果的にお客様の心を離してしまいます。

このため、D2C事業を成功させるには

①収益化するために何をどうすればいいか?

②社内インフラを整えるために何をどうすればいいか?

これら2つの側面において明確なビジョンを持っておく必要があります。これら2つの面で明確なビジョンや戦略がなければ、D2C事業は軌道に乗る前に瓦解します。この記事ではそうした2つの側面に関しても行動指針になるような内容を紹介していきます。

デメリット2)売上をつくるために求められるスキルが変わる

従来のように、メーカーが卸売事業者や小売事業者を相手にしている間は、そうした事業者との関係性づくりや交渉力が、売上を左右していました。

一方、D2Cでエンドユーザーを相手にするようになると、そこで求められるスキルが大きく変わります。具体的には「マーケティング」や「集客」に関する高いスキルが求められるようになります。

今までは小売店が担っていた「お客様集め」を、自前で行う必要が出てくるためです。

こうした「これまでとは違ったノウハウが必要になること」を経営者がまず理解する必要があり、そのための投資や人材育成・人材獲得が、D2C事業の成功率を大きく左右します。

D2C事業に失敗するメーカーの共通点

これまで僕は、さまざまなメーカー様からD2C事業に関する相談を受けてきました。

ただ、残念ながら全ての事業者が成功しているわけではない様子です。そこで、D2C事業を立ち上げたはいいものの、頓挫したり、事業を撤退してしまった事業者の共通点を洗い出してみました。

失敗事業者の共通点1)

ネットに出せば売れる、というカン違い

メーカーがD2C事業を始めるときに、最初にやってしまいがちなミスが「小売に出してる商品を、ネットに出せば売れるでしょ」というカン違いで、D2C事業を始めてしまうことです。

メーカーが小売店経由で商品を販売しているとき、熾烈な棚の取り合いに勝利する必要がありますよね。ネット販売というと、そうした棚の取り合いから離れて個別で販売できるため、つい「今売ってるものをネットに載せれば売れるのでは?」と思ってしまいがちです。

しかし、通販・ネット販売は全国の事業者がライバルとなる事業です。実はこれまで以上の競争にさらされます。

このため、小売店に出してるような商品をネットに載せるだけではほとんど売れないケースが多いです。エンドユーザーにとって山ほどある選択肢の中で「選ばれる理由」がないからです。

逆にいえば…

「選ばれる理由」を備えた商品にするための「商品開発」が重要なファクターになる、ことがわかると思います。ここを理解しているメーカーさんと、そうでないメーカーさんではD2C事業の成功率が大きく違ってきます。

失敗事業者の共通点2)

D2Cに必要なインフラを知らない

また、別の側面でとてもよくあるカン違いが「ECサイトをつくればD2C事業のインフラ完成」というものです。

もちろんECサイトも、最もわかりやすいインフラの1つですが、D2C事業全体から見れば、必要なインフラのほんの一部に過ぎません。

「ECサイトは販売チャネルの1つに過ぎない」なのに、ECサイトの制作にお金をかけすぎてしまう。

これは僕がみてきたD2C事業に乗り出すメーカーさんが最もよく犯してしまう間違いの1つです。多くはWeb制作会社の営業トークにうまく乗せられてしまった結果ですが、これによって収益化が遠のいてしまうメーカーさんをよく目にします。

D2C事業を立ち上げるにあたってどういったインフラが必要なのか?

これを正確に理解しておくことで、余計なコストアップや遠回りをせずにD2C事業を立ち上げることができます。

では、どんなインフラが必要になるのでしょうか?

後述の「D2C成功に必要な4つのインフラ」で解説していますのでぜひ参考にしてください。

失敗事業者の共通点3)

指揮役が社内にいない

今までずっとB2B事業をおこなってきたメーカーさんがD2C事業を始める場合、D2C運営に求められるスキルを持った人が社内にいるケースはごくまれです。

「社長がずっと旗振り役」というケースも多いですが、他の案件も舞い込んでくる社長が指揮役では、社長が忙しくなったタイミングで、D2C事業も滞ってしまいます。

このため、D2Cの知見が社内にない場合、D2Cの専門知識を徐々に習得していき、自身で判断しながら業務を回せる指揮役(よく「ディレクター」と言われます)を育てることが最重要な任務となります。

このとき専門知識・ノウハウ習得の先生役に、コンサルタントやWeb制作会社を採用するのが賢い選択です。

外注のコンサルタントやWeb制作会社は、あくまで自社の利益を最大化することがミッションです。このため、D2C運用をコンサル会社やWeb制作会社に依頼する場合、つど追加料金が発生したりと、コストがかさんでしまうことが多いからです。

指揮役のいないD2C事業は、時間の問題で、収益化の目処がたたなくなり、人知れず事業をクローズするか、開店休業状態に陥ります。ぜひ事業の立ち上げとともに「指揮役(ディレクター)の育成」も同時並行で進めましょう。

D2C成功に必要な4つのインフラ

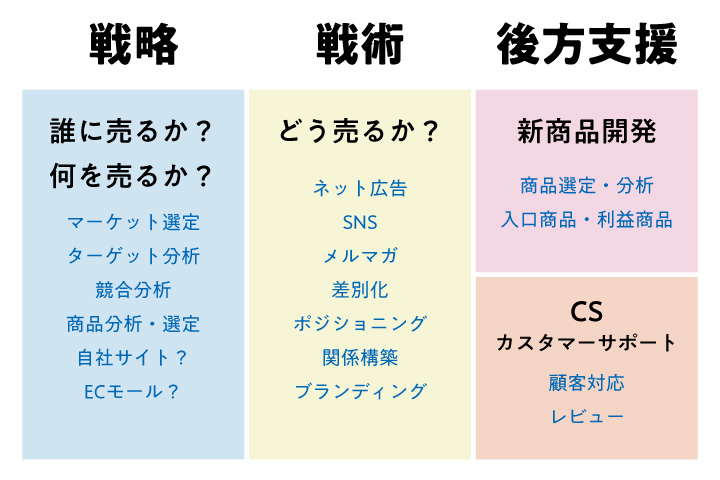

それではD2C事業を軌道に乗せる(①収益化、②業務が回る)ために必要なインフラを解説していきます。

インフラは4つのセクションに分けて考えると理解しやすいです。どのセクションも重要で、どれが欠けてもD2Cはうまくいきません。

1つ1つのセクションを少しずつ全体をみながら整備していくと軌道に乗りやすいです。

D2C成功のインフラ1)

戦略面を固める|「誰」に「何」を「どこ」で売るか?

まず「誰」に「何」を売るのか?は事業の根幹をなす選択ですよね。

誰に売るか?|ターゲットの選定

たとえば「誰に売るのか?」の領域で…

「楽天ユーザー」を相手にする、と決めた瞬間に「何を売るか?」や「価格」「どこで」「どう売るか?」の選択肢が大きく絞られてしまいます。

具体的には…

何を売るか?:すでに楽天で売れている商品に似た商品

価格:他と同じか安い商品が売れやすい

どこで売るか?:楽天モール

どう売るか?:ポイントやクーポンでお得に買ってもらう

という感じに方向性が固まってしまいます。

ターゲットとなるお客様像が固まれば、その人たちが何を喜ぶのか?実際何が最も飼われているのか?というリサーチに取り掛かることができます。戦略面で一番最初に固めるべきはこの項目です。

何を売るか?|商品選定

また「何を売るのか?」の選択によって

競合が誰になるか?も変わってくる点も意識すべきです。

例えば同じ「石けん」を扱う場合でも…

・「キレイキレイ」のように手頃で大衆向けの商品にするのか?

・「LUSH」のようなオシャレでオーガニックな商品にするのか?

こうした「何を売るのか?」によって競合の強さや数が決まります。

一見、競合が少ないほうがよさそうですが、競合が全くいないマーケットは「需要がない」ことの裏返しでもあります。なので、ある程度競合がいるマーケットの方が売上は作りやすい、という面があります(利益面はまた別の問題ですが…)。

メーカーさんがD2C事業を始める場合、多くがすでに自社商品をお持ちだと思います。

その中で、市場に出した時に「差別化できそうな商品」をまず選定することが、戦略を立てる上でも重要な第一歩となります。

どこで売るか?|販売チャネルの選定

また「どこで売るか?」も重要な選択です

・楽天・Amazon・yahooショッピングなどのECモールで売るか?

・それとも自社ECサイトで売るか?

販売チャネルの選択が、この後出てくる「戦術面」でできることの幅や難易度を大きく変えてしまいます。

詳しくは「戦術面」で解説します。

戦略面 まとめ

戦略部分を考えられる人材がいれば、事業がうまくいかないときでも「誰に」「何を」「どこで」売るのか?にまで立ち戻って考えられるので、事業が停滞してしまっている時に、リカバリーを素早く行うことができるようになります。

最初は社長自身がこういった判断をすることが多いかと思いますが、少しずつ人材を育て、こうした判断ができる指揮官役を確保することをオススメします。

D2C成功のインフラ2)

戦術面をブラッシュアップ|どう売るか?

戦略面で「誰に」「何を」「どこで」売るのかが固まったら、次は「どう売るか?」を固める必要があります。

例えば…

自社ECサイトで商品を売るとき…

・アクセスはネット広告で集めるのか?

・SNSで集めるのか?

お客様との関係性が重要になってくるため、そのためのツールは

・LINEか?

・メルマガか?

お客様と買ってもらうときに…

・ポイントやクーポンで買ってもらうのか?

・おもしろい企画で買ってもらうのか?

・すぐれた商品力で買ってもらうのか?

こうしたことを、

現場で判断できて「売上をつくる」というミッションを担ってくれる人材がいるとき「戦術面」でのインフラがそろっている、と表現します。

具体的には「マーケティング」の専門知識と実践が求められる領域です。

社内に指揮役を用意できたD2C事業者はみんな成功している

社内にこうしたマーケティング人材がいない場合は、コンサル会社やweb制作会社を先生役にして、人材を育成するのが賢いでしょう。

ただ、多くのメーカーさんが、こうしたマーケティング人材の育成に力を入れる代わりに、ECサイト構築等にお金をかけすぎてしまうケースが多いので注意が必要です。

「どう売上をつくるか?」を自分で考えられる指揮官役がいると、D2C事業は一気に安定し、軌道に乗りやすくなります。

戦略面も大切ですが、売上確保・収益化を担うのはこの領域なので、ぜひあなたもこの領域のインフラ整備・人材育成に力を入れてください。

D2C成功のインフラ3)

CS(カスタマーサポート)の充実|顧客満足度やファン形成に直結

商品の注文を受けて、それをきちんと梱包し、お客様が望む日時に届けるよう手配するのがCS(カスタマーサポート)部門です。

ここは一見重要性が低く見積もられてしまいがちですが、それは大きな間違い。

お客様の満足度や、レビュー、口コミに大きく影響するとても重要なインフラです。

業務がつつがなく回る状態というのは実質、このCS部門がつつがなくまわることを意味します。

1000円の商品を買って、1000円の商品が手元に届くのは当然の話…。このため、ここで「トラブルや手ちがい」があった場合、お客様からの強烈な低評価というフィードバックをもらいます。

SNSや口コミが力を持っている今の時代、ここでの低評価やネガティブな口コミはD2C事業に大きな影響を及ぼします。

反対に、ここで迅速・丁寧・細やかな心配りができるとそれだけでお店や会社に対する評価が大きく高まります。

この部門を担える人材をかしこく育て上げることが中長期的なD2C事業の成功を左右します。

D2C成功のインフラ4)

商品開発で差別化|「何」を売るか?をブラッシュアップ

最後のインフラが商品開発部門です。

こちらも戦略部分の「何を売るか?」を大きく左右する領域になります。

競合が多くいる業種・業界の中では特に、差別化してお客様に選ばれる存在になるために、最初から戦略的意図をもって商品開発を進める必要があります。

事業経営者が最も力を尽くす必要があるのが実はこちらです。というのも…

商品開発は、製造部門はもちろん、マーケティング・集客部門、梱包・発送を行うCS部門それぞれの意見や余力を調整しながら開発を進める必要があるからです。

お客様のニーズやウォンツにマッチした新商品を開発できれば、戦略面・戦術面で打てる施策が大きく変わります。

ここでプロダクトアウト(売り手理論を優先した)商品をつくるか、マーケットイン(顧客が求めるもの)商品をつくれるかによって、事業の成長可能性は大きく左右されることになります。

マーケットインの視点を持った人がここで旗振り役を担えれば、短期的にも、中長期的にも優れたD2C事業をつくることができるでしょう。

D2C事業を軌道に乗せるまでのオススメロードマップ

さて、D2C事業に必要なインフラを解説してきましたが、いずれも「インフラ」というだけあって、どれが欠けても、事業はうまくいきません。

しかしながら、全てを同時並行で用意できるほどヒト・モノ・カネが揃っている事業者はほんの一握りだと思います。

そこでどのようにインフラ整備を進めたらいいのか?少しずつ収益化を進めながら、業務がつつがなく回るように、軌道に乗せるまでのオススメのロードマップを解説します。

STEP1)ECモールでCSのインフラづくり

D2C事業のデメリットの中で取り上げましたが、D2C事業でいきなり自社ECサイトを立ち上げて、売上をつくるのは、かなりハードルが高いです。理由は、集客やマーケティングに関するかなり高いレベルのスキルが求められるから。

ですが、D2C事業を始めたばかりの頃から、ここをハイレベルでこなせる人材はなかなか確保できません。また、コンサル会社やweb制作会社が手伝ってくれるとしても、事業者のスキルにはバラつきがありますし、手を動かす工数が膨大になるのでコストもかさんでしまいます。

なのでD2C立ち上げ当初は、楽天やyahooショッピングといったECモールを使うのがオススメです。一般消費者の多くがこうしたモールに「買い物をしにやってくる」ので、集客やマーケティングで求められるスキルが低く済みますから。

こうして「商品を出しただけで、ちょこちょこ売上が立つ」という場所に出店し、梱包・発送を担うCS部門の体制整備を最初に行うのが第1ステップとしてオススメです。

もちろん、楽天は楽天の、yahooショッピングはyahooショッピングの、集客・マーケティングに関する必勝法がありますので、そうした知識を徐々に習得しながら、戦略・戦術部分のスキルも少しずつ習得していく必要はあります。

ただ最初に手をつけるべきは、お客様の接点となるCS部門の整備です。立ち上げからここがボロボロでは、マーケットでポジティブな評価を得ることができません。

STEP2)ブランドコンセプト&商品づくり

ECモールで売上が少しずつ立ち始めると、マーケットでどういった商品が評価されやすいのか?を肌感覚で掴めるようになります。

こうした知識や経験、感覚をもとに、商品づくりやブランドコンセプトを練り上げていくのが第2ステップです。

D2C立ち上げに関する記事の中には「まずはブランドコンセプトをつくること」というふうに取り上げられていることが多いですが、マーケットの状況や動向が掴めない状態で、ブランドコンセプトをつくっても、机上の空論になってしまうケースが多いので要注意です。

何が売れているのか?売れている商品はなぜ売れているのか?

はじめてD2C事業を立ち上げた時は、そうしたカンどころが働かないのが普通です。

なので商品開発やブランドコンセプトは市場の動向をつかんでからスタートする方が賢い選択だと言えるでしょう。もちろんその市場に精通したコンサルタントを雇えば、最初からブランドコンセプトづくりに取り掛かってもよいと思います。

商品づくりでは、市場の中で「どんな商品として位置付けられたいか?」といった差別化・ポジショニングを意識した商品開発が求められます。「お客様が他の商品でなく、この商品を買うべき理由は?」という質問に答えられる商品をつくると、大きな成功を呼び込むことができます。

商品開発はこれだけで大きなテーマなのでまた別の機会に記事にしたいと思います。

STEP3)自社サイトで集客・マーケティング実践

ECモールでCS部門のインフラができて、マーケティングや集客の力学についても徐々につかんできたら、ようやく自社ECサイトでD2C事業を行える段階がきます。

「お客様が買い物しに来てくれる」ECモールと違って、自社ECサイトはきちんとした集客・マーケティング施策をしないとお客様が来てくれる理由がありません。

このため難易度は高いのですが、自社ECサイトはECモールよりもはるかに収益性が高いので、挑戦する意味も大きいといえるでしょう。

最初に

① 「安定して新規客が入ってくる状態」をつくり、

すこしずつ溜まっていく顧客リストのお客様に対して、

② 毎月なにかしら新しい商品や企画を提案する。

かなりはしょっていますが、自社ECサイトでやることは基本的にこの2つです。

もちろん①が最も難しかったりするのですが、そこはコンサル会社やweb制作会社の力を借りながら、広告費を「投資」と捉えて出していくことが重要です。

そして②で収益化を図っていきます。ここがECモールとの大きな違いで、②を実践できない事業者さんは自社ECサイトで収益化を図ることはできないでしょう。

STEP4)トライ&エラーでインフラをブラッシュアップ

あとはトライ&エラーを繰り返しながら、4つのインフラの精度を徐々に上げていく段階となります。

インフラがそろえばだいたい年商1億は突破します。

逆に年商1億を突破しないD2C事業は、4つのインフラのうち、どこかの領域で不足があると思った方がいいかもしれません。D2C事業で年商1億を突破しようと思ったら、専属で動ける人材が少なくとも3〜4人は必要になってきますので、そのつもりでインフラ整備を進めるとよいでしょう。

年商1億を突破してからは商品開発部門の重要性がかなり上がってくるので、この辺から専門知識のある人材を雇う必要も出てくるかもしれません。

4つのインフラを少しずつブラッシュアップしていきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

メーカーがD2C事業を立ち上げる際のかしこい始め方でした。

D2C事業立ち上げに関する記事を検索したところ、事業に欠かせない4つのインフラについて書かれている記事がほとんどなかったので、記事にしようと思いました。

また、軌道に乗せるまでのロードマップも、メーカーさんが着手する際は、空回りしてしまいそうなものが多かったので、実際にメーカーのD2C事業の立ち上げ、事業拡大をお手伝いしてきた視点からまとめてみました。

率直に言って、

D2C事業を立ち上げるメーカーさんは、Web制作会社やWebマーケティングツール会社、コンサル会社にとってはカモに見えることが多いので注意が必要です。

とはいえ、D2C事業はこれからの時代、メーカーが生き残っていくために必要不可欠なビジネスモデルなので、是が非でも進めるべきものだと思います。ということで、そうしたメーカーさんがD2C事業を始めるにあたり行動指針になる記事になっていれば嬉しいです。

私たちもD2C事業立ち上げのサポートを行なっていますので、よろしければお話を聞かせてください。あなたの事業の成功を心から祈っています。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] その他の「いまメーカーがD2C事業を始めるべき理由」をまとめた記事はコチラ […]

[…] D2C事業の立ち上げ方をくわしくまとめた記事はコチラ […]